AWS(Amazon Web Services:アマゾンウェブサービス 以下AWS)など、クラウドサービスの導入を検討したことがあるという方は、意外と多いのではないでしょうか。しかし導入にまで至っていない理由のひとつが、クラウドやAWSサービスのメリットについて、いまひとつわからないということがあるのかもしれません。今回は、クラウドサービスの中でもオススメであるAWSの概要や導入のメリットについてお伝えします。

AWSとは?

AWSとは、Amazon Web Services, Incが提供している多数のクラウドコンピューティングサービスの総称です。

AWSは世界中のデータセンターから240以上のサービスを提供しています。企業や個人はインターネットを介してこれらのサービスから必要な機能を組み合わせて自分の使いたいサービスを作り、オンデマンドで利用できます。

具体的には以下のようなサービスが利用できます。

・仮想サーバーの作成

・データのバックアップ保存

・データベース運用

・ウェブサイト運用

・システム開発環境の構築

・ビックデータの解析

・AI(機械学習)機能

・動画、画像データなどのコンテンツ配信

AWSの代表的なサービスについては後の項目でご紹介します。

AWSの成り立ち

AWSはもともとECサイトのAmazonが膨大な商品管理やデータ分析などさまざまな課題を解決するために考え出されたITインフラの仕組みやノウハウの一部を2006年一般向けにサービスとして公開したことからはじまりました。

まだ「クラウドコンピューティング」という言葉が世に広まる前のことです。

圧倒的な世界シェアを誇るAWS

クラウドコンピューティングサービスの先駆けとなったAWSは、現在、世界での売上でトップシェアクラスのユーザー数を誇ります。米調査会社のガートナーの2023年7月の発表では、2022年の世界シェアは40%を占めており、AWSは世界で最も使われるクラウドコンピューティングサービスとなっています。

出典:Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Grew 41.4% in 2021

国内外でサービスを利用できる

AWSは世界中の企業で利用されています。全世界33カ所の地域(リージョン)、105カ所のデータセンター群(アベイラビリティゾーン)からなります。ポイントオブプレゼンスは、600カ所以上に及びます(2024年2月現在)。

AWSについて調べているとリージョン、アベイラビリティゾーンは最初に出てくる用語となりますので、ここで紹介します。

リージョン(Region)

リージョンとは範囲、地域という意味があり、AWSにおいてはサービスを運用する機器が収容されたデータセンターが存在する地域を指します。先にお伝えしたとおり、リージョンは世界各国87カ所あり、日本では大阪と東京に存在しています。それぞれ別々に独立運用されていて、1つのリージョンに障害が発生しても、他のリージョンに影響を及ぼさないように設計されています。

アベイラビリティゾーン(AZ)

アベイラビリティゾーンとはリージョン内に存在する地理的に離れたデータセンターの集まりを指します。リージョン内のゾーンはそれぞれ独立して運用されていますが、リージョンと異なり、リージョン内のゾーン同士は、相互に接続されています。

リージョン内のゾーン間は数Kmから100Km以内に配置されており、ゾーン間で冗長構成を組むことも可能です。震災などで東京リージョン全てが機能しなくなった際にBCP(事業継続計画)対策のための冗長構成を組みたい場合は、大阪と東京のリージョン間で冗長化させることで、高可用性を担保する方法もあります。

オンプレミスからAWSへの移行にお悩みはありませんか?

・移行時のトラブルが不安

・移行するには何から始めるの?

・移行したいけど、他の業務で手が回らない…

AWSで何ができる?代表的なサービスを解説

AWSでは、2024年2月時点で200以上ものサービスが提供されており、インフラストラクチャサービスとプラットフォームサービスの2つに分かれています。

インフラストラクチャサービスに含まれるのはコンピューティング、ストレージ、コンテンツ配信、データベース、ネットワーク、セキュリティなどです。プラットフォームサービスには分析、アプリケーションサービス、開発者用ツール、管理ツール、モバイルサービスなどが含まれます。また、それぞれの分野でさらに細かいサービスが提供されています。

ウェブサイト構築・運用

使うサービス:Amazon EC2、Amazon Lightsailなど

「Amazon EC2(Amazon Elastic Compute Cloud)」はAWSで汎用的に利用される仮想サーバーのサービスで、サーバーを構築し運用できます。WindowsやLinuxなどのOSが自由に選べる、CPUのCore数やメモリ容量を状況に応じて選択・変更できる、複数の仮想サーバーを作り冗長化するなど、幅広いカスタマイズが可能です。管理画面上の操作だけで、数分でサーバー構築が完了します。

「Amazon Lightsail」はVPSサービスで、Amazon EC2より自由度は下がりますが、手軽に利用できます。さまざまなテンプレートが用意されており、ウェブサイトをWordPressなどのアプリケーションを利用して簡単に作れます。

データのバックアップ・災害対策

使うサービス:Amazon S3

「Amazon S3(Amazon Simple Storage Service)」は、オンラインストレージサービスの一つです。高い拡張性・耐久性、可用性や低コストなどの特長からバックアップや災害対策用のデータ保管庫、アーカイブ、コンテンツ配信、データの分析用のデータレイクなどにも活用できます。保管されるデータは最低3つのアベイラビリティーゾーンに自動的に複製して保存されるため耐久性が高く、どれか1つに障害が発生しても使い続けることができます。

ビッグデータの蓄積・分析・運用

使うサービス:Amazon EMR、Amazon Redshift、Amazon Kinesisなど

企業が扱う膨大な量のデータ(顧客情報やIoTデータなど)の蓄積、分析、運用をいくつかのサービスと組み合わせて実現できます。

「Amazon EMR」はビッグデータのクラウドプラットフォームで、Apache Spark、Hive、Prestoなどのフレームワークを利用したデータ解析が可能です。Amazon S3などにデータを保存し、Amazon EMRと連携することでオンプレミスと比べ、解析環境を効率よく構築できます。

ほかには、データウェアハウスサービス「Amazon Redshift」やストリーミングデータをリアルタイムに分析が可能な「Amazon Kinesis」などがあります。

関連記事:AWSのデータ分析機能の使い方と成功事例

基幹・業務システムの構築・運用

AWSは社内の基幹・業務システム(顧客管理や販売管理、人事給与、会計システム)の構築にも活用できます。これら基幹、業務システムをAWSに移行することで、ハードウェア機器増強などのサイジング作業やセキュリティアップデート作業、ハードウェア障害対応などのインフラの運用負担を軽減できるメリットがあります。

AWSを使う6つのメリット

AWSには、次のようなメリットがあります。

サイジングからの解放

オンプレミスの場合、システム導入時にピーク時の負荷を想定して設計する場合が多く、常に余剰リソースを抱えながらの運用となりますが、AWSでは、数分でサーバー台数の増減、また、稼働しているサーバーのCPUやメモリ、ストレージの変更ができます。さらにはキャンペーンやメディア連動による予期せぬピーク時でも一定のしきい値を超過した場合に自動でサーバーリソースを増強する仕組みを作ることができるため、常に余剰リソースを抱える必要がなくなり、同時にリソース不足によるビジネスの機会損失を防ぐこともできます。

継続的な値下げ

AWSは2006年のサービス開始以降、129回以上の継続的な値下げを行ってきました。

多くのお客様がサービスを利用するスケールメリットによって、インフラの維持コストが削減され、技術投資やサービスの最適化を行って全体的なコストを継続的に下げ続けることができています。AWSはコストが下がった分、値下げとして顧客に還元しています。

災害に強い可用性と信頼性の高さ

AWSでは、世界中にサービス提供拠点があるのは先ほどお伝えしたとおりですが、日本では、東京と大阪にリージョンが設置され、アベイラビリティゾーンは東京リージョンに4つ、大阪リージョンに3つあります。

障害発生に備えて、アベイラビリティゾーン間で冗長構成を組み、高い可用性を実現するなどシステムが止まらないような運用設計も可能です。

また、災害により東京リージョン内のアベイラビリティゾーン全てが利用できなくなったことを想定して、大阪と東京リージョンをまたいだ冗長構成を組むことも可能です。

なお、世界中で利用できるのはもちろん、安全のためのバックアップ用途などで、国内外の複数の地域等にデータを分散させることも可能です。

そしてベースが世界全体のサービスであることから、日本の利用企業が海外展開する場合でも、国内と同じ環境でシステムが利用できるので、迅速な対応ができます。

工数を削減できる

AWSが提供しているインフラ部分のセットアップや運用は、AWSが行うため、オンプレミスに比べるとはるかに工数を削減できます。ユーザーはインフラを利用して本来の目的を達成するためのアプリケーション開発などの作業に集中できます。ただし、AWSのサービスにインストールしたOSやミドルウェア、ユーザーが開発したアプリケーションなどは、ユーザー側で管理しなくてはなりません。

最先端技術をいつでも利用できる

AWSは、機械学習、ロボット工学、量子テクノロジー、人工衛星などの最先端技術を含む240を超えるサービスを提供しており、年間3,000回を超えるバージョンアップや機能改修などのアップデートが行われています。AWSの90%以上のサービス、機能はお客様からのリクエストを元に実装されています。企業が必要とする機能はひととおり揃えられており、他社のサービスを組み合わせることなくAWSのみで完結させることができます。

AWSの使い方など技術情報が豊富に得られる(ウェブ上、コミュニティー、施設)

AWSは公式ドキュメントをはじめ、ウェブ上で得られる情報量が豊富です。

また、JAWS-UG(AWS Users Group-Japan)という、AWSのクラウドコンピューティング利用者によるコミュニティを利用する方法もあります。AWSによる日常のコンピュータ利用に関する知識や技術情報の交換、困ったときの相談など、頼れる存在になります。さらには、直接聞いてみたい、もっと情報を得たい場合は、AWS Loft Tokyo(東京都品川区上大崎)へ直接足を運んでみてはいかがでしょうか。利用登録をするだけで、Ask An ExpertカウンターでAWSのエキスパートに相談できます。

上記に挙げたものは代表的なAWSの導入メリットですが、導入したことで、自社でハードウェアを管理する運用負担を軽減できるほか、構築や修正が重なり、特定の社内技術者や開発業者でないと変更や運用ができなくなるといった属人化が避けられるという別のメリットもあります。またAmazonというと英語での対応が求められると思われる方も多いかもしれませんが、日本の利用者は24時間の日本語によるサポートを受けられます。

AWSのデメリット・注意点

AWSのデメリットや利用する際の注意点について見ていきましょう。

独自カスタマイズの自由度が低い

AWSはオンプレミス環境に比べてカスタマイズできる範囲に制約があります。AWSのみではユーザーの実現したい機能を実現できない場合も出てくる可能性があります。

導入の際には、必要な機能を精査し、AWSが提供するサービス・機能で既存システムの統合が可能か確認しておく必要があります。

AWSサービスの組み合わせに知識が必要

AWSでは多数のサービスが提供されており、さらには常にサービス開発を行っているため、次々と新しいサービスが増えています。また、サービスの中でも似たものもあり、全てのサービスを把握するのはなかなか難しい状況です。

AWSサービスの知識が足りない場合、実現したいシステムのために何をどう組み合わせればよいのか適切な判断がしづらいというマイナス面があげられます。

AWSを利用していくにはサービスについての詳細をある程度把握する必要があります。

サービスの組み合わせについてはAWSパートナーに相談することも可能です。

AWSコンサルティング・技術支援サービス

変動するコストにより予算が立てにくい

AWSは利用した分のみ費用が発生する仕組みのため、無駄な費用を抑える効果がある一方、毎月の費用は一定ではなく、サービス導入からランニングコストまでの試算が難しいという問題が発生します。

バックアップや死活監視、セキュリティなどの対策が必要

AWSセキュリティについては先ほどもお伝えしたとおり、AWSとユーザーとで責任を持つ範囲を明確に分担していますので、ユーザーは担当の範囲において対策が必要となります。

そのため、AWSはユーザー側で対策が行えるようバックアップや死活監視、セキュリティ用のサービスも数多く提供しているので、それらを組み合わせて利用するのが一般的です。

しかし、例えばユーザーが作成した仮想サーバー上に問題が発生した場合には、やはり自身で対処するため、ある程度のインフラの専門知識を持つ人材の確保が必要です。

ユーザー側での対応が難しい場合には、AWSパートナーから提供される運用代行サービスを利用する方法もあります。

AWSの運用代行サービス

AWSの料金体系

料金体系はサービスにより異なり、利用するサービスごとに料金が必要になります。いくつものサービスを組み合わせて利用すると、請求額が高価になることもあるので注意が必要です。最初は必要最低限の構成からはじめることをおすすめします。AWSには公式の見積もりツールが提供されているので、申し込む前に利用額を見積もることも可能です。

関連記事:AWS料金の見積もり方法|公式ツールAWS Pricing Calculatorの使い方

従量課金

AWSの料金はサービスにより異なりますが、基本的には秒単位、もしくは時間単位の従量制で、利用量によって月ごとに価格が変動します。データ送信にはデータ転送料金もかかるので、アクセスが増えたときには注意が必要です。

必要な時にサービスを立ち上げて、不要になったらサービスを停止し、データを削除することで課金は停止します。また、初期費用は無料で月額の基本料金もかからないので、初期導入にかかるコストを削減できます。

AWSの利用料が安くなるAWS請求代行サービス

無料枠の利用ができる

Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon S3など、いくつかのサービスは、一定の容量を1年間無料で試すことができます。無料期間でいろいろなパターンを試し、必要な量を見積もると安心です。

また、AWSには一定額の利用を超えるとアラートを発生させる機能があり、設定しておくと予期せぬ請求発生にも早めに気づけるのでおすすめです。

関連記事:【AWS入門】AWSの無料枠の種類は?注意点や得する使い方を紹介

AWSのセキュリティ

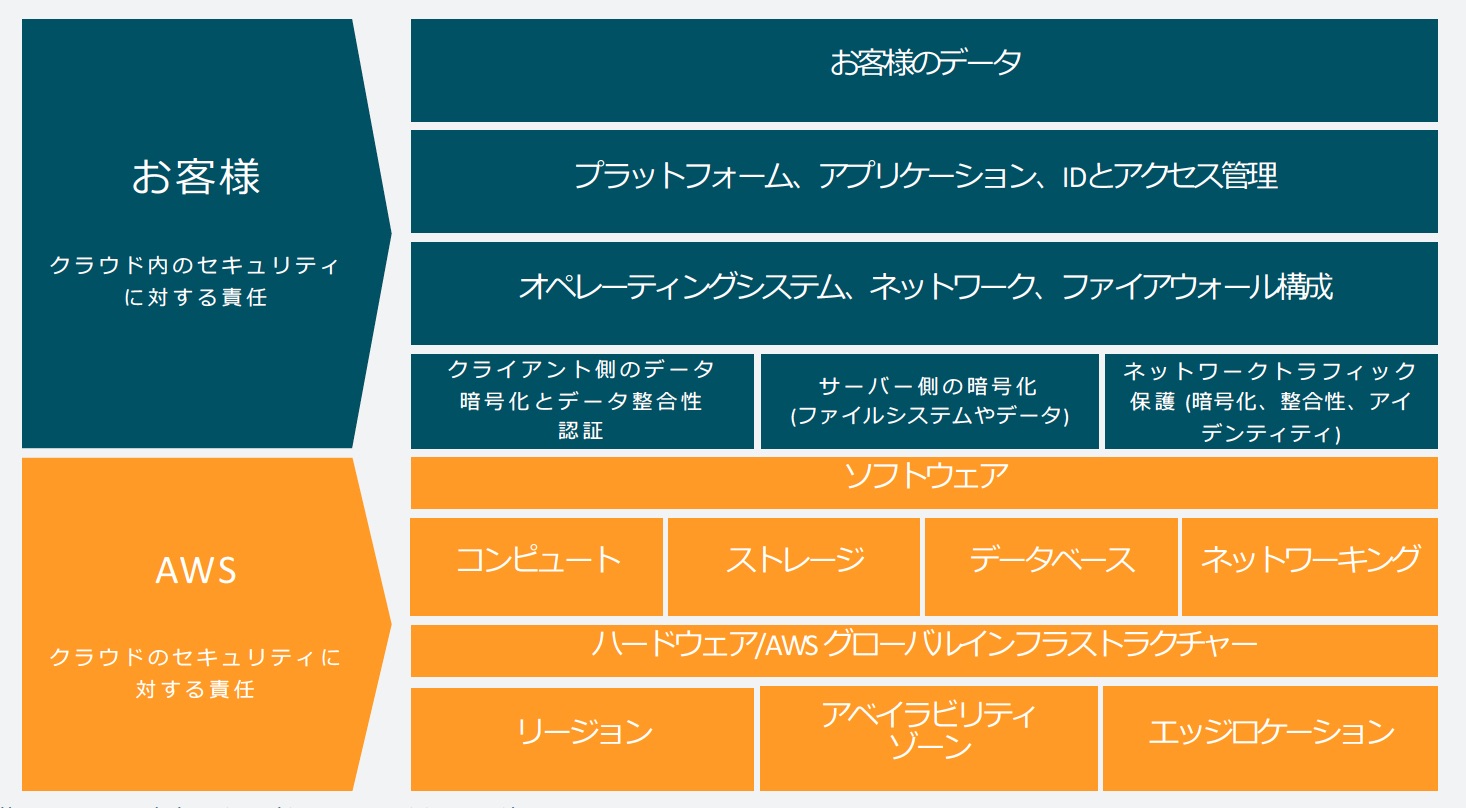

AWSはセキュリティについて、「責任共有モデル」を採用しており、AWSが責任を負う範囲と、ユーザーが責任を負う範囲を明確に分けています。AWSとユーザーがそれぞれ担当する範囲において必要なセキュリティ対策を実施することで安全にAWSを利用できます。

出典:AWSの責任共有モデル

AWSの責任範囲

基本的にハードウェア、ホストOS、ネットワーク機器やAWSサービスを運用しているデータセンターはAWSの責任範囲になります。AWSは各種コンプライアンス要件に準拠しているため、ユーザーは、はじめから適切なセキュリティ対策が施されたシステムを利用できることになります。

ユーザーの責任範囲

それに対してユーザーはユーザー側で構築したOSやシステムアップデート、暗号化やアクセス権の管理など、仮想サーバー(ゲスト)OSから上のレイヤーのセキュリティに対して責任を負います。

なお、AWSのサービスによっては、ソフトウェア部分もAWSが責任を持つものもあります。例えば、AmazonRDSでは、MySWQLなどデータベースエンジンのアップデートなどもAWSの責任範囲となります。

関連資料:これからAWSのセキュリティをはじめるなら、基本とベストプラクティスを紹介

AWSの利用方法

アカウントの作成

クラウドサービスであるAWSはWebから簡単に申し込みができ、申し込み後はすぐに利用を開始できます。先述した通り、一部サービスは無料の利用枠も提供しているのでお試しで無料利用も可能です。

AWSのサービス利用を開始するためにはまずアカウント作成が必要です。

アカウントを作成するには以下の情報を用意します。

- メールアドレス

- 名前

- 組織名(ビジネス利用の場合)

- 電話番号(SMSもしくは音声通話による本人確認にも利用)

- 住所

- クレジットカード情報

クレジットカード情報を登録するため、無料利用枠でお試し利用する場合には無料利用枠を超過して利用する場合の課金に注意が必要です。

Amazon EC2の構築方法

Amazon EC2はAWSで汎用的に利用される仮想サーバーで、一部のインスタンスを750時間無料で利用できる無料利用枠も用意されているため、AWSを利用するはじめの一歩に使いやすいサービスです。

ネットワークの構築

構築したAmazon EC2を設置するために、ネットワークの構築がまず必要となります。

AWSではAmazon VPC(Virtual Private Cloud、以下VPC)と呼ばれる仮想ネットワークが構築できます。

- マネジメントコンソールからリージョンを選択

マネジメントコンソールはGUIでAWSのサービスをコントロールできるAWSの管理画面です。ログインし、ネットワークやAmazon EC2を設置するリージョンを選択します。日本で利用する場合は東京と大阪の2つから選択できますが、大阪リージョンは東京と比較して利用できるサービスが少ないため、初めて利用する際は東京を選ぶことがおすすめです。 - VPCを設定

サービスのVPCからVPCを作成を選択し、VPCの名称、IPv4のIPアドレス範囲を決めます。IPアドレス範囲は作成後の修正はできないため注意が必要です。 - アベイラビリティゾーンを選択

障害に強い設計にする必要がある場合はアベイラビリティゾーンを複数選択し、アベイラビリティゾーンをまたいだ設計にすることで可用性を高めることができます。 - サブネットなどを設定

パブリック・プライベートサブネット、NATゲートウェイやVPCエンドポイントを必要に応じて設定します。

Amazon EC2の起動にはサブネットが必要となるため、とくに制限がなければパブリックサブネットを1つ選択します。 - VPCの作成完了

各種設定完了後、VPCの作成を選択し、完了です。サブネット名は自動で作成されるため、命名ルールにそって名称変更することをおすすめします。

Amazon EC2の起動方法

作成したVPCに設置するAmazon EC2を起動します。

簡単にですが、EC2インスタンスの起動方法を紹介します

- インスタンスを起動

マネジメントコンソールのサービスからAmazon EC2を選択し、インスタンスを起動を選択します。 - 「名前とタグ」からインスタンス名を決める

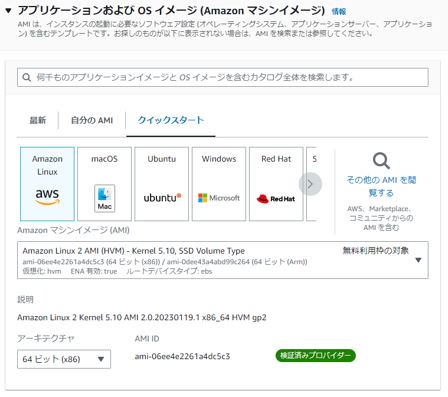

固有の名称になるため、ビジネスで利用する場合にはプロジェクトごとに命名ルールを決めると運用に便利です。 - アプリケーションおよびOSイメージを選択

AWSでは用途に合わせてさまざまなマシンイメージ「AMI(Amazon マシンイメージ)」が用意されています。自分でカスタマイズしたマシンイメージを作成することも可能です。 - インスタンスタイプを選択

必要なスペックにあわせて、インスタンスタイプを選択します。無料利用枠内で利用する場合にはt2.microなど指定されているインスタンスを選択します。 - キーペア(ログイン)を指定

キーペアを利用することでSSH通信を利用して安全にインスタンスに接続ができます。 - ネットワークを設定

ネットワークの構築で設定したVPCとサブネットを割り当てます。必要に応じてパブリックIPの割当、セキュリティグループなどを設定します。 - ストレージを設定

必要なストレージのボリュームを指定します。無料利用枠では利用できるストレージに制限があるので注意が必要です。 - インスタンスを起動

設定が完了したらインスタンスを起動します。インスタンスの状態が実行中になれば起動が完了しています。インスタンスは実行されている間は課金されるため不要になったタイミングで停止もしくは削除が必要です。

インスタンスの起動以外で必要な設定

Amazon EC2のインスタンスの起動方法を紹介しましたが、実際に利用する際にはその他にも各種設定が必要となります。

アカウントの権限管理、ネットワークのセキュリティ対策、データ暗号化などAWSのセキュリティでも説明した通り、ユーザーの責任範囲となっている領域についてはユーザー側でセキュリティ設定と対策が必要になります。

AWSの導入事例

当社で支援したAWSの導入や移行事例を紹介します。

三菱地所株式会社のAWS導入事例

オフィス家具のリユース事業「エコファニ」の拡大・発展に貢献するサイトアップデートを遂行

事業の本格化・拡大に向けてサービスの玄関口となるポータルサイトのアップデートが必要になった三菱地所株式会社では、オフィス家具のリユース事業「エコファニ」のサービスページをAWS上で構築しました。

従来の環境がオーバースペックであることに気づくことができ、事業の成長にあわせたリソースと運用コスト適正化を実現しています。

三菱地所株式会社のAWS導入事例詳細

株式会社SUBARUのAWS導入事例

SUBARUのWebガバナンス強化プロジェクト、クラウドを活用した統合と標準化を推進

SUBARUの技術や魅力を伝えるためのチャネルとして、SUBARU本社のほか、多種多様な関係会社、販売会社などがWebサイトを持ち、さまざまな情報発信とユーザー接点の場として活用していますが、Web サイトの活用が進むにつれて、各社による独自の構築や運用が拡がっていき、各々の最適化を転用可能にするなど、ブランド全体としての統制が必要となりました。そこでAWS上にCMSを含む統合プラットフォームを構築することでWebガバナンスを強化し、クラウドを活用した統合と標準化を推進しました。

株式会社SUBARUのAWS導入事例詳細

ラクサス・テクノロジーズ株式会社のAWS導入事例

“クラウドの人材もスキルもない”急成長中の中小企業がAWSの導入・活用でビジネス課題を克服できた理由

シェアリングサービスを展開するラクサス・テクノロジーズでは、AWS上にアプリケーションを構築していましたが、会員数の急激な増加にサーバーの増強が追い付かず、瞬間的なアクセス集中でサイトダウンが発生していました。社内にクラウドの人材もスキルもなく、地方のため採用も難しい状況だっため、NHN テコラスに環境の最適化を依頼しました。インフラ構成を見直しながら、アクセスの負荷分散やインスタンスのオートスケーリングをチューニングし、レスポンスが悪くならないように改善することでAWS運用に時間が割かれていた担当者も本来の業務に集中できるようになりました。

ラクサス・テクノロジーズ株式会社のAWS導入事例詳細

株式会社タイトーのAWS移行事例

世界中からアクセスが集中しても安定した運用を実現

CDNを活用したサーバーレスでクラウドネイティブなAWS環境の構築

タイトーでは、ビジネス環境や顧客・市場のニーズの変化に合わせて、ITを最適化する取り組みを行っています。その一環として運用負担の軽減やアクセスの増減に最適なクラウドリソースを割り当てるため、プロモーション用のWebサイトをオンプレミスからAWSに移行しました。プロモーションサイトへのアクセス集中時もサイトダウンやネットワークの遅延が発生しないようCDNを活用してサーバーレスな環境構築をすることで、コストと運用負担を軽減することができました。

株式会社タイトーのAWS移行事例詳細

フジモトHD株式会社のAWS移行事例

電子帳票システムのAWS移行プロジェクトをスムーズに遂行

電子帳票システム基盤のリプレース時期が迫る中で、オンプレミスを継続するとライセンス費用が膨大に掛かることが判明、また物理サーバーでは柔軟にリソースをスケールアップ/ダウンできないためAWSへの移行を行ったフジモトHD。AWSへの移行により、インフラコストを最適化するとともに、エンドユーザーの使用感に影響を与えず、これまで通りのサービスレベルを維持できたました。さらにクラウド移行プロジェクトを通して、社内のIT人材育成を推進しています。

フジモトHD株式会社のAWS移行事例詳細

AWSのシステム構築で覚えておきたい用語

ここでは、AWSの基本的な用語をご紹介します。知っておくと、AWSの理解が深まります。

Amazon VPC(Virtual Private Cloud)

VPCはAWS上に作成可能な仮想ネットワーク空間です。

このネットワーク空間に、任意のIPアドレスを設定して、パブリックやプライベートにネットワークを分離したり、仮想サーバーを外部のインターネットに接続して、Webサーバーとして公開させることもできます。

インスタンス(Instance)

インスタンスはクラウド上で稼働するOSを搭載した仮想サーバーです。AWSではAmazonEC2インスタンスと呼ばれており、ユーザーはAWSの管理画面から任意のOSやCPU、メモリなど指定したインスタンスを作成できます。

IAM(アイアム)

IAM(Identity and Access Management)とは、「認証」と「認可」の設定を行うAWSサービスです。利用するAWSサービスに対して、アクセス出来るユーザーを制限したり、サービスがアクセスできる範囲を制限できます。

AWS以外のクラウドサービスとは

AWSは、クラウドコンピューティング市場で世界シェア1位ですが、世界シェア2位にはMicrosoft社が提供する「Azure」、世界シェア3位にはGoogle社が提供する「Google Cloud(旧GCP)」と続いています。それぞれ特長をあげていきます。

Azure

AzureはMicrosoftが提供しているため、Microsoft社製品との親和性が高くWindows Server の移管先に向いています。Office365や、Active DirectoryなどのMicrosoft系ツールとの連携もしやすいのがメリットとなります。

Google Cloud(旧GCP)

Google CloudはGoogleが提供しており、検索、Gmail、Googleマップ など世界中に提供するサービスの基盤としても運用実績があります。Googleが提供するサービスと連携が取れることや、AI開発、データ分析にむいていて、効率的な運用が可能です。サービス利用者には、オンライン学習コースが用意されており、無料、かつ日本語なので、初心者でも使いやすいサービスです。

クラウドとは?

ここまではAWSについて説明をしてきましたが、視点を広げてAWSを含めたクラウドサービスについても解説します。

クラウドとはクラウド・コンピューティングを略した呼び方で、インターネットを介して仮想サーバー、アプリケーション、ネットワークなどのITリソースを利用・提供するサービスの仕組みです。

クラウドサービスを提供する事業者はクラウドベンダーとよばれ、AWSを提供するAmazon Web Services, Incをはじめ、Google Cloudを提供するGoogle LLC、Azureを提供するMicrosoft Corporationなどが有名です。

クラウドサービスを利用するには、PCやスマートフォン等でクラウドベンダーが用意したウェブ上の管理画面にアクセスしてメモリやCPU、ディスクなど必要分のスペック(容量)を選んで簡単にインターネット上にサーバーを作成することができます。費用は従量制で使った時間に対して料金が発生し、不要となればすぐに返却して、費用をかからなくすることができます。

クラウドとオンプレミスとの違い

オンプレミスとクラウドの違いは、「サーバーを自社で所有して運用する」か、「クラウドベンダーが提供するITリソースを利用して運用する」かの違いです。

オンプレミスとは

システムを導入する際に、自社ビル内、もしくは電源や空調、耐震設備の整ったデータセンターの一区画を借りてラックを設置し、そこに購入もしくはリースした物理サーバーやネットワーク機器を収容し、ソフトウェアなど必要なシステムをインストールして自社で運用するような、自社で保有するサーバー環境をオンプレミスと呼びます。実際にシステムが稼働するまで、多大な労力と先行投資が必要です。

また、オンプレミスでは使わなくなってもすぐにやめることはできません。サーバー、ネットワーク機器やラックの撤去、リース料が残っていた場合には残金の支払い、インターネット回線の解約など、始めるにも撤退するにも時間、コスト、人件費がかかります。

クラウドとは

クラウドはインターネットを経由してITリソースを借りて利用する外部のクラウドコンピューティングサービスです。自社でサーバーを購入する、サーバーの搬入を待つ、また、サーバーを管理する必要がなく、インターネットにつながるPCがあれば、数分でインターネット上に仮想のサーバーを作成し、システム構築を開始できます。

企業はサーバー機器を設置する場所を考える必要もなく、サーバー機器も保有しません。クラウドベンダーが提供するITリソースを料金を支払って利用し、使わないときは管理画面上で不要なリソースを停止または削除することで返却し、課金を停止します。

クラウドサービスの種類

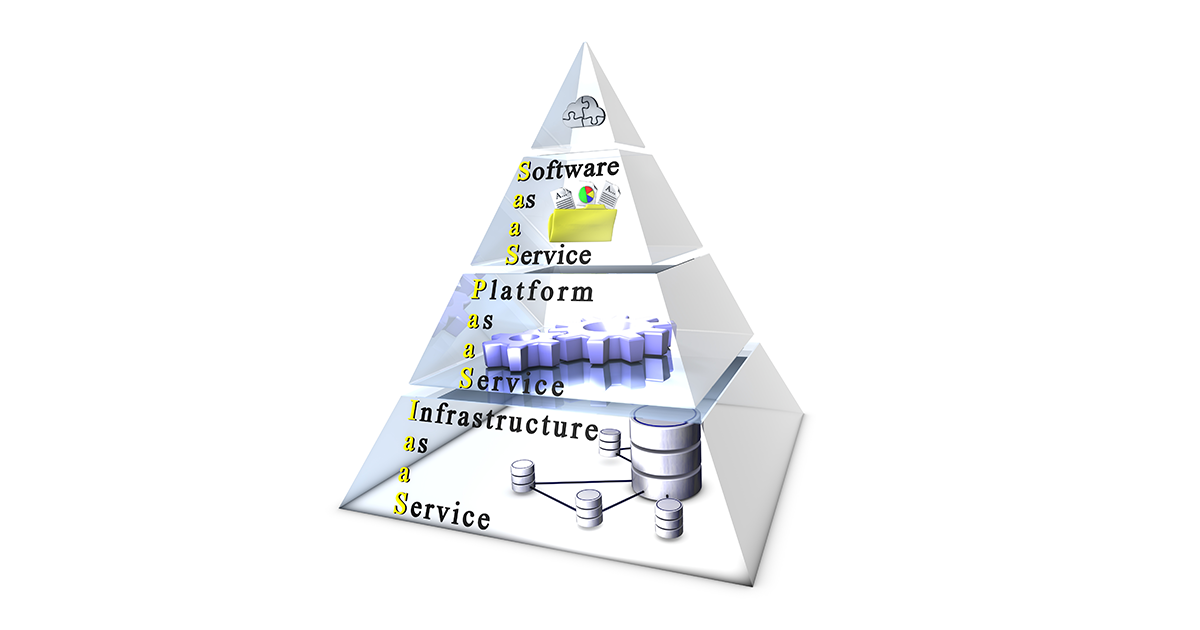

クラウドサービスの範囲は非常に広く、さまざまな解釈がされているため、サービスの提供方法や利用形態によってSaaS、PaaS、IaaSに分類されています。

SaaS

SaaS(サース)とは「Software as a Service」の略で、日本語では「サービスとしてのソフトウェア」となります。従来、パッケージとして販売されていたソフトウェアなどを、ユーザー側でインストールするのではなくネットワークを経由して提供するサービスです。

SaaSのサービス例としてはGmail、Googleドライブ、Googleマップなどがあります。

例えば、メールソフトOutlook、Becky!などはソフトウェアをPCにインストールしてセットアップします。送受信したメールデータはPCにダウンロードしますが、SaaSであるGmailはクラウド上に保存しますので、PCやスマートフォンなど異なる端末からインターネットを経由して同じメールデータを確認できます。

ファイル共有のSaaSサービスにおいても、インターネット経由でどこからでもアクセスできますので、複数のユーザー(チームやグループ)で同時にファイルやデータを共有することもできます。

ソフトウェア(アプリケーション)の更新はサービス提供者側で行うので、ユーザーはサービスを使うのみとなります。

PaaS

PaaS(パース)は「Platform as a Service」の略で、日本語では「サービスとしてのプラットフォーム」となります。ソフトウェア開発に必要なプログラムの実行環境などプラットフォームを提供してくれます。

SaaSのようにソフトウェアが提供されるわけではなく、PaaSはミドルウェア層までを提供するサービスです。ソフトウェア開発をおこなう必要はありますが、自由にカスタマイズすることができます。

ユーザーは運用の手間をかけず、各種環境を即座に構築することができるため、ミドルウェアによるアプリケーション開発に力を注ぐことができます。提供されるサービスは多岐にわたります。

PaaSのサービス例として、AWS Elastic Beanstalk や、サーバレスPaaSのAWS Lambdaがあります。

IaaS

IaaS(イアース)は「Infrastructure as a Service」の略で日本語では「サービスとしてのインフラ」になります。メモリ、CPUを搭載させた仮想サーバーやネットワークなどITインフラを提供するサービスです。

仮想サーバーは用途や規模に応じて、OSの種類、メモリ、CPU、ディスク容量などのスペックを自由に選択し、インターネットを介して、サーバー構築やシステム導入ができます。

IaaSの代表的なサービスはAWSのAmazon EC2などです。

IaaSはPaaS、SaaSに比べ自由度が高くなりますが、ユーザーが自身でOSやサーバースペックを選択することになりますので、インフラ設計やサーバー管理、運用のスキルなど専門知識が必要となります。IaaS、PaaSはユーザーが独自の開発を行うことを想定して提供されるサービスです。

AWSサービスのメリットを最大限引き出すために

200以上ものサービスを提供しているAWSは、さまざまな使い方ができますので、用途に合わせて必要なAWSサービスを選択します。適切なサービスを選択するためには、AWSを熟知した人材が必要であり、使いこなすためには学習コストもかかります。手が回らない、人材不足などの場合はAWSのパートナーに相談する方法もあります。

AWS最上位のプレミアティア サービスパートナーのNHN テコラスではAWSの活用を支援するさまざまなサービスを提供するブランド C-Chorusから AWSの技術支援やコンサルティングを行っています。AWSに関する疑問などのご相談も受け付けております。

また、C-Chorusは AWSを 10%割引で利用できる AWSリセール(請求代行)サービスも用意していますので、これからAWSを推進していきたいとお考えの場合は、是非ご相談ください。

オンプレミスからAWSへの移行にお悩みはありませんか?

・移行時のトラブルが不安

・移行するには何から始めるの?

・移行したいけど、他の業務で手が回らない…