Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)は、AWSが提供している仮想サーバーのサービスです。従来、社内やデータセンターに置いて利用していた自社サーバーと同等の機能をクラウド上に構築でき、物理的な負担なしにサーバー機能を利用できるものです。「Elastic:柔軟な、融通がきく」という言葉の通り、サーバーのプロセッサ、ストレージ、ネットワーク、OSといった構成をユーザーの希望に近く設定することができます。

Amazon EC2とは?

Amazon EC2では仮想サーバーのOS、プロセッサの速度、ストレージの種類や容量などは、400以上のパターンの用意があり、ほとんどのビジネスに対応できます。またウェブサイト、社内情報管理、アプリケーション開発用など用途も多岐に富んでいます。ここでは、このようなAmazon EC2の概要を紹介しましょう。

最適なスペックを選んで使えるAmazon EC2

Amazon EC2で仮想サーバーを構築するには、専用のウェブサイトから各種設定を行うだけです。AWSのアカウントを作成したら、Amazon EC2サービスのページに移動し、OSの選択、プロセッサやストレージの仕様、ネットワークの選択、セキュリティに関するルールの選択等を行います。

OSは、Amazon Linux、Windows Server、Debian、MacOSを利用可能、サーバーの性能は汎用的なタイプから機械学習にも利用できる高性能GPU搭載のもの、プロセッサやメモリの量も多数のレベルの用意があり、ニーズに合わせて最適のスペックを選ぶことができます。

Amazon EC2の種類(インスタンスタイプ)

Amazon EC2では、仮想サーバーのことをインスタンスという単位で扱います。インスタンスとは、言い換えると「OSがインストールされた仮想サーバー」を指し、Amazon EC2で利用するインスタンスをAmazon EC2インスタンスと呼びます。

このインスタンスは複数同時に利用できるので、例えばアプリケーションサーバーとデータベースサーバー、あるいは負荷の高さに応じて処理を別のサーバーに分散させるといった使い方も可能です。

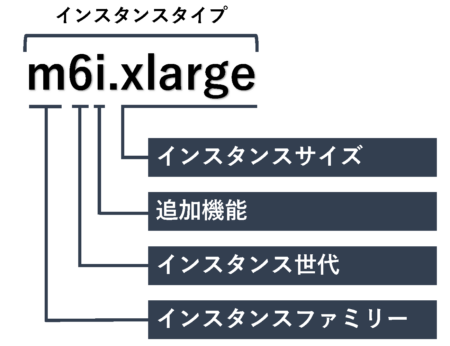

Amazon EC2のインスタンスは、スペックに応じて400種以上用意されていて、ユーザーは希望する構成のインスタンスを選択して利用します。インスタンスは、汎用型、メモリ最適化型、高速コンビューティング型、ストレージ最適化型、コンピューティング最適化型などの用途別に区分けされていて、これをインスタンスファミリーと呼びます。

もう1つ、仮想CPUコア数とメモリ量の割り当てとしてインスタンスサイズがあり、両方を合わせて「t2.nano」「t2.micro」「m5a.large」「m5a.xlarge」といった表記で示されます。このとき「t」はインスタンスファミリー、「2」は世代を示しており、「nano」はインスタンスサイズを意味します。世代は数値が大きい方が新しいものになり、最新世代の方がマシン性能が良くインスタンス料金も安い傾向にあります。

アプリケーションの開発用途では「T2」「T3」が、本番での利用用途では「M4」「M5」といったインスタンスタイプが利用されることが多いです。なお、一定の条件を満たせば、後からインスタンスを変更することもできます。自社サービスの人気が出てきて、仮想サーバーのスペックを上げたいといったことにも対応できます。

Amazon EC2のストレージサービスAmazon EBSについて

Amazon EC2では、どのインスタンスを選んでも、OSや関連するファイルを保存するストレージが必ず1つ必要になります。このストレージは、Amazon EBS(Elastic Block Store)というストレージのサービスを利用して作ります。EBSストレージは、Amazon EC2インスタンスを作成するとき同時に作成することがほとんどです。SSDとHDDがあり、データの入出力が速いものから汎用的なものなどを選べます。スナップショット(ストレージの任意の状態)も保存できるので、後からスナップショットを使ってデータを戻すこともできます。

またAmazon EC2インスタンスとEBSによるストレージは、ネットワークによってつながっていますが、このネットワークが他の機能やサービスと共有されていると、ECインスタンスのパフォーマンスに影響が出ます。これに対して、Amazon EC2インスタンスとEBSを専用のネットワークでつないでいるインスタンスがあり、これを「EBS最適化インスタンス」と言います。M4やC4といったインスタンスタイプは、最初からEBS最適化がされています。

関連記事:【AWS入門】AWSのEBSとは、Amazon EC2向けのストレージ。料金プランや使い方を紹介

インスタンスの一時停止・再開による費用削減

Amazon EC2は、ノートパソコンの蓋を閉じて一時的にスリープさせるように、一時停止と再開を行うことができます。この機能はHibernation(ハイバネーション)と呼ばれ、一時停止前のメモリ上にあるデータをAmazon EBSに保存し、再開時はそのデータを読み出して、一時停止前の状態に戻るものです。これによってAmazon EC2インスタンスの動作時間を調整してインスタンスにかかる費用を削減できます。

利用できる環境は、Amazon Linux、Amazon Linux 2、Ubuntu 16.04 および 18.04 LTS および Windows Server 2012、2012R2、2016、2019 を実行する M3、M4、M5、C3、C4、C5、R3、R4、R5、T2で、Windowsなら最大16GBのメモリ、ほかはメモリが150GBまでのインスタンスで可能になります。

Amazon EC2のメリット

Amazon EC2には、従来のオンプレミス型のサーバ運用に比べて、以下のような利用メリットがあります。

サーバー構築の時間を削減できる

Amazon EC2では、オンプレミス型のように物理的なサーバーを自分で用意して設定する必要はなく、クラウド上の操作で仮想サーバー環境を構築することができます。オンプレミス型の場合、サーバーやネットワーク機器の購入手続きから設定作業まで、数日から数週間単位かかっていた作業が、Amazon EC2の場合は数分で完了することになります。

さらに、監視や保守といった作業でも、複数の拠点に分けて多くの台数のサーバーを管理する方式に比べて、大幅に作業時間や人件費を削減することができます。

繁閑差に応じたスペック変更でコスト削減

Amazon EC2では、CPUやメモリなどのスペックを簡単に変更することができます。オンプレミス型の場合、CPUやメモリを増設するためには都度購入して設定を行う必要があり、一度増強したスペックを落とすことは容易ではありません。しかし、Amazon EC2では画面上の設定を行うだけで、スペックの増強や調整を行うことができます。

時期や曜日、時間帯によって繁閑の差が大きい事業者の場合、アクセスが増えるタイミングだけサーバーのスペックを上げたり、扱うデータの容量が増えた時に一時的にメモリを増設するなど、状況に合わせてスペックを変更することで、トータルの利用コストを削減することもできます。

冗長化も低コストかつ短時間で可能

商用環境で利用されるサーバーは、災害などのトラブルに備えて冗長化することが一般的ですが、オンプレミスで冗長化する場合、複数のデータセンターに複数のハードウェアを準備する必要があります。一方、Amazon EC2を運営するAWSでは、世界中に多くのリージョンを用意しており、サーバーを物理的に距離を置いた複数のロケーションに設置しています。さらに、ネットワークについても仮想で構築できるサービスが提供されており、簡単にサーバーの冗長化を実現できます。

Amazon EC2の導入事例

Amazon EC2は、実際にどのようなケースで導入されることが多いのでしょうか。いくつかの事例から、導入の目的をご紹介します。

ハードウェアやOSの利用期限が迫った移行で短期間で構築

Microsoft SQL Server 2012は2022年7月に、Windows Server 2012は2023年10月に、それぞれMicrosoft社によるサポートが終了しました。サポート期限が過ぎると、以降はMicrosoft社からのセキュリティ更新プログラムの提供やトラブルに対する公式なサポートを受けることができなくなります。また、ハードウェアについても保証期間は決まっており、サポート期限切れや老朽化のリスクは常に存在しています。期限は前もってアナウンスされるものですが、対応の遅れなどで差し迫ったケースでは、移行の作業期間を短縮できるAmazon EC2は有効な選択肢となります。

システム運用のコストと手間を削減したい

オンプレミス環境からクラウド環境へ移行を検討する理由で、もっとも大きいのがコスト削減を目的としたものです。Amazon EC2を利用することで、ハードウェアやサーバレンタル費用、さらに監視や保守といった作業で発生する人件費の抑制にもつながります。

Amazon EC2には1年もしくは3年の長期利用をすることで費用が安くなる2つの割引サービス「リザーブドインスタンス」「Savings Plans」が用意されています。常時稼働している社内システムやアプリケーションのインスタンスに、いずれかの割引サービスを適用すると、オンデマンドより大幅に割引された料金で利用できます。

関連記事:円安対策にも有効!AWSの「Savings Plans」「リザーブドインスタンス(RI)」とは?比較や概要、Amazon EC2での料金事例も紹介

PoCや社内検証用の環境として使いたい

AWS移行を検討する際に、「システムが動かない」「データにアクセスできない」といった懸念を抱かれることもあります。この場合もまずは環境構築が簡単なAmazon EC2で、検証を行いながら作業を進めていくことで、リスクを軽減することができます。移行に問題ないことが確認できた後に、実際の環境構築や運用の規模によってはマネージドサービスの利用に切り替えることで、移行後のコスト削減につなげることができます。

高負荷・高性能な処理を実現したい

Amazon EC2 は、用途に応じてインスタンスタイプの幅広い選択肢を提供しており、目的のワークロードの要件に合わせて、適切なインスタンスタイプを柔軟に選択できます。

HPC、バッチ処理、動画エンコーディング、BigData処理、分散型ファイルシステムのような高度な処理能力が求められるケースでも、コンピューティング最適化やストレージ最適化といったカテゴリに分類されるEC2インスタンスファミリーを選択することで、対応することができます。

Amazon EC2の料金・見積サービス

AWSの利用料は「使った分だけ払う・従量課金」が基本で、Amazon EC2も同様です。初期費用もありませんし、無償Linuxは秒単位、Windowsなら1時間単位で支払い料金が変わります。料金は、以下の4つの要素で決まります。

- インスタンス使用料

- EBSの費用

- 通信費用

- オプションの費用

先のハイバネーションのように、Amazon EC2インスタンスを停止すればインスタンス使用料はかかりませんが、Amazon EBSの費用は発生するなど、利用状況に応じて費用の発生状況は異なります。そのためAWSでは、月ごとの請求金額の確認機能、一定金額を超えたらアラートが出る機能、必要なスペックを入れると利用料を見積もってくれるサービスなどが用意されています。

支払いに関する契約にも種類があり「オンデマンドインスタンス」は、最も基本的な料金体系で、Amazon EC2インスタンスの数に応じて料金が発生します。

他には割引のある契約「リザーブドインスタンス」は、あらかじめ1年か3年分を支払うことで割引を受けられ、全額前払い、一部前払い、前払いなしなどを選べます。「スポットインスタンス」は、オークション形式で入札することで最大90%オフでの利用も可能で、一時的に安価に使いたい時に便利です。

「Compute Savings Plans」は、コンピューティングリソースの利用が一貫して継続的に利用されていて、オンデマンドの料金契約の場合に、時間単位の支出額を決めることで割引が適応されます。対して物理的にサーバーを占有できる「Decicated Hosts」という契約もあり、自分専用にできる代わりに他よりも料金は高くなります。

AWSの料金を手軽に安く利用したい場合はパートナーの請求代行サービスを利用することもできます。パートナーによって割引率はさまざまですが、中にはAmazon EC2の利用料が 8% 割引になるものや、技術サポートが無料で利用できるなど、さまざまな特典が付与されているサービスも多いです。

AWS請求代行サービスの詳細

Amazon EC2 が8%OFF!請求代行サービス

AWSリセール(請求代行)サービスを解説!

こんなお悩みや疑問はありませんか?

・AWSコストを削減しなければならない

・AWS請求代行を使いたいけれど複雑でわかりにくい

・どうしてAWSが割引になるのかわからないため不安

Amazon EC2インスタンスの使い方、作成方法など

Amazon EC2インスタンスを作成し利用するには、AWSの専用サイト(AWSマネジメントコンソール)でアカウントを作成し、Amazon EC2専用のページ(Amazon EC2ダッシュボード)から設定します。専用サイトへのアクセスは、通常のパソコンとウェブブラウザで行えますし、アカウント作成もメールアドレス、コールバック用の電話番号、クレジットカードがあれば無料で作れます。ここではAmazon EC2の構築、起動、終了についての概要を紹介します。

Amazon EC2インスタンスの作成・設定・起動・接続・終了

Amazon EC2インスタンスの作成は、大きく4つのステップがあり「1:スペックを決める」「2:OSが入っているイメージを決める」「3:ディスクの容量や種類を決める」「4:その他の設定」があります。あらかじめ用意された構成のテンプレートであるAMIイメージから作成していくのが一般的です。

以下、手順の概要を紹介します。

1:スペックを決める

AWSマネジメントコンソールからAmazon EC2ダッシュボードを開き「インスタンスを起動」ボタンをクリック

2:OSが入っているイメージを決める

AMIイメージを選択(Linux、Windows、Debianなどを選択可能)。一度設定したAMIを「マイAMI」に保存しておけば、同じ構成のものを展開できます。

3:ディスクの容量や種類を決める

インスタンスタイプを選択し、ネットワークを設定し、ストレージの容量やタイプを設定します。

4:その他の設定

インスタンスの名前やセキュリティグループの設定(デフォルトではSSHが利用可能。Windows Serverの場合は、RDP:Remote Desktop Protocol)をし、EC2インスタンスにログインするときの秘密鍵と公開鍵(キーペア)の設定・ダウンロードをします。

キーペア作成画面の下にある「起動」ボタンをクリックするとインスタンスの作成と起動が始まります。最初は使えるまでに数分かかります。

インスタンスの起動、停止、再起動、そして終了は、Amazon EC2ダッシュボードの「インスタンス」を選び、「アクション」メニューの「インスタンスの状態」から操作できます。

インスタンスが動作しているかは、Amazon EC2ダッシュボードのメニュー「インスタンス」を選び、インスタンス一覧から今作成したインスタンスの「インスタンスの状態」が「実行中」になっていれば、問題なく実行されています。

Amazon EC2インスタンスを終了(削除)する場合は、Amazon EC2ダッシュボードを開き、終了したいインスタンスを選んだら「インスタンスの状態」>「インスタンスを終了」 と選びます。確認のメッセージが表示され、そこで終了を選ぶと、インスタンスの状態が「シャットダウン」または「終了済み」に変わります。

なお、Amazon EC2インスタンスを終了すると、Amazon EBS ボリュームも削除されます。必要なデータがあれば、Amazon S3などの永続的なストレージにコピーしておきましょう。

SSH を使用してインスタンスに接続する

作成したばかりのAmazon EC2インスタンスには、OSしかインストールされていません。もしウェブサーバーにするならApacheといったソフトをインストールするなどの環境構築が必要となります。そのためにEC2インスタンスにアクセスする必要がありますが、通常はSSHで行います。

実際のアクセスは、手元のパソコンからインターネットなどを経由してAmazon EC2インスタンスに接続します。SSHを使うにはWindowsの場合は「TeraTerm」などのSSHクライアントソフトを利用します。TeraTermでアクセスするには、Amazon EC2インスタンスのパブリックDNSの情報(runningを確認した画面に記載がある)と、インスタンス作成時に設定・ダウンロードしたキーペアのファイルを利用します。

Amazon EC2インスタンスのセキュリティ

Amazon EC2インスタンスを利用する際に、セキュリティには注意を払うべきです。AWSの仮想サーバーを使う場合のセキュリティに関しては、AWSと利用するユーザーの間で責任を共有することになっています。

データセンター、インフラ、ネットワークなどはクラウドサービス側に組み込まれているので、管理責任はAWSにあり、セキュリティやコンプライアンス上の統制を実装し、第三者監査によるこれらの検証も行って、監査のレポートも提供しています。対して、これら以外のゲストOS、データ、アプリケーション、インスタンスに付随するアクセスポリシーや、ポリシーを示すIAMロールなどは利用するユーザーがセキュリティの管理をします。キーペアの作成などもセキュリティに重要な手段のひとつです。

ユーザーが行うべきセキュリティに関する作業は、アクセスできるユーザーのアカウント権限の管理や、ユーザーが選んだOSの更新やセキュリティパッチなどの管理、インスタンスにインストールしたアプリケーションまたはユーティリティの管理、AWS より各インスタンスに提供されるファイアウォール構成の構築などがあります。

またAWS側でもセキュリティに関してさまざまなサービスを用意しており「AWS Inspector」は、Amazon EC2インスタンスのネットワークアクセスと、そのインスタンスで実行されているアプリケーションのセキュリティ状態をテストできます。「AWS Shield」は、AWSで実行されるアプリケーションをDDoS攻撃から保護します。AWS Shield Standardは、すべてのAWSユーザーに追加料金なしで有効になっています。他にもサードパーティによる数百ものセキュリティサービスがあるので、これらを活用すれば、高いセキュリティを実現できます。

Amazon EC2 Auto Scaling(オートスケーリング)とは

Amazon EC2インスタンスを利用中に、インスタンスへのアクセスが増えてきた場合、自動的にインスタンスを増やして対応できる「Auto Scaling(オートスケーリング)」という機能があります。逆に、アクセスが減った場合、不要なインスタンスを削除することもできます。

このように利用状況に応じて、インスタンスを増減できるのはAWSの大きな特徴のひとつです。オートスケーリングを行うには「Auto Scalingグループ」を設定して、そこでインスタンスの最小数と最大数を設定します。インスタンスの増減はこの範囲内で行われます。

また増減は、あるインスタンスが停止してしまったときに、切り離して新たなインスタンスを作る、増減のスケジュールを作成しそれに沿って増減する、CPUの使用率といった数値を基準に増減する(動的スケーリング)、インスタンスの利用を機械学習して増減を予測する(予測スケーリング)などの方法で行うことができます。オートスケーリングの機能自体を利用することは無料です。

Amazon EC2の導入・構築はご相談ください

一般的に、オンプレミス環境にサーバーを導入するには、機器の調達に時間がかかります。Amazon EC2のように柔軟な伸長・縮退はできませんので、ピーク時を想定した機器を用意することになり、たとえ不要となった場合でも5年間〜7年間のリース料の支払いが発生します。さらに、物理的な不具合があった場合にデータセンターに駆けつけなければならないという運用上の負担もあります。

Amazon EC2は、従来のオンプレミスでのサーバーの代わりに活用できますが、初期費用がいらないのでスモールスタートに適しています。使いたいときにすぐに使えて、従量課金なので、支払いも使った分だけとリーズナブルです。しかも、アクセス状況にあわせてコンピューターリソースを利用可能など多くのメリットがあります。

AWSの各種サービスの利用には、オンプレミス構築の技術やノウハウでは管理できないものもあります。AWSやAmazon EC2のメリットをすぐに、そして最適な形で享受するにはAWSに精通した企業のAWS向けサービスを利用するのが賢い選択と言えます。

NHNテコラスは、APN(Amazon partoner network)のプレミアティア サービスパートナーです。AWS総合支援サービス「C-Chorus」では、経験豊富なエンジニアによるベストプラクティスの提案や実践、ソリューションの構築を承ります。さらに請求代行サービスを使えばAmazon EC2の料金が 8% 割引となるプランなども用意しておりますので、AWSでのAmazon EC2活用でもぜひご検討ください。

AWS移行支援サービスを解説!

このようなお悩みや疑問ありませんか?

・AWSへ移行時のトラブルが不安

・AWSの移行は何から始めるの?

・AWSへ移行したいが、他の業務で手が回らない